mam?nmonitoragainstmexicansovernationwide

GuillermoVillegas,Ernestolvarez,HéctorVillalobos,StefaniaGonzalez,PalemónFigueroa,RafaelAnduaga,DarioFigueroa,RamónEpifanio,DavidRamos,EddyVargas,MarielaRueda

2016

20162016

GuillermoVillegas,Ernestolvarez,HéctorVillalobos,StefaniaGonzalez,PalemónFigueroa,RafaelAnduaga,DarioFigueroa,RamónEpifanio,DavidRamos,EddyVargas,MarielaRueda

2017

2017HD

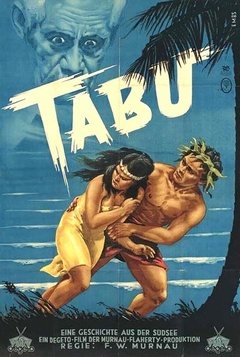

Matahi,AnneChevalier,比尔·班布里奇,Hitu,安妮·希瓦利埃

1999

19991999

SamVincent...DoubleD,TonySampson...Eddy,山姆·文森特,詹妮斯·乔德,伊尔琳·菲茨杰拉德,大卫·保罗·格罗夫,Matt Hill

2023

2023HD

RachelCook,RibHillis,XianMikol

2016

2016HD

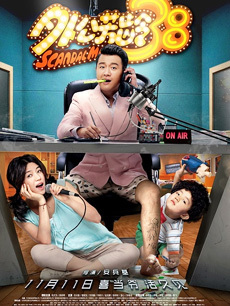

佟大为,陈妍希,吕云骢,刘芮麟,温心,潘斌龙,李晓川,张宥浩,赵龙豪,彭梓珩

2006

20062006

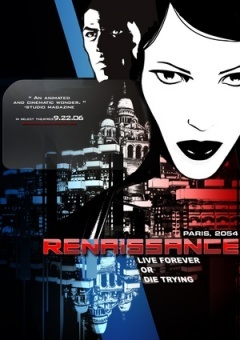

丹尼尔·克雷格,萝玛拉·嘉瑞,伊安·霍姆,凯瑟琳·麦克马克,乔纳森·普雷斯,里克·沃登,尼娜·索珊娅,西恩·帕特维,马可·洛伦兹尼,Radica Jovicic,Raphal Fuchs-Willig,西恩·布瑞特,帕克斯·鲍德温,马克·卡索

2018

20182018

GregJames,JonnyLee,MichaelDraper

2017

20172017

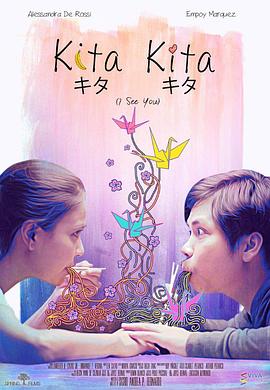

艾莉珊卓·迪·萝西,EmpoyMarquez

2019

2019HD

牛泽萌,郭士琛,王思远,周宏,钟骏胜,王水林

2018

20182018

彭禺厶,何其炜,戴安娜,周杰,张德晖,陈靖元

1969

19691969

奥列佛·里德,迈克尔·波拉德,沃尔夫冈·普莱斯,约翰·阿德顿,彼得·卡斯滕,卡琳·巴尔,恩斯特·弗里茨·菲尔布林格,赫尔穆特·洛纳,Erik Jelde,Til Kiwe,Fred Haltiner,詹姆斯·唐纳德,Jürgen Draeger,彼得·博尔克,劳夫·沃尔特

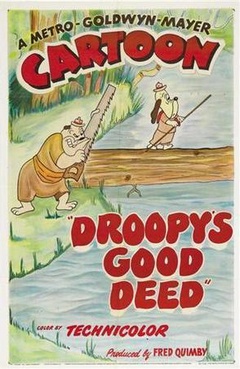

1951

19511951

BillThompson,比尔·汤普森